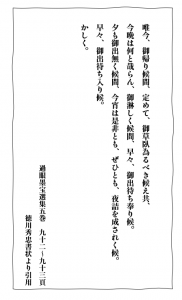

「只今戻ったばかりで草臥れているとは思うが、なんとなく淋しいので、今すぐ来てほしい。昨晩も来てくれなかったので、今夜は必ず来てほしい」

利勝はその手紙を見てため息をついた。この筆跡の持ち主は、普段私的な手紙を利勝に寄越すことなどほとんどない。

いや、昔はそれなりにあったような気もするが、彼の立ち位置が上がるごとに減っていった。同じように、利勝との関係も変わった。互いの地位が上がったからというよりは、彼が望む利勝の在り様が変わったのかもしれない。

手紙の主……秀忠は、基本的には素直な男だ。素直すぎると言ったほうが適切だろう。実直なところは美点だが、少し短気なところなどにもその影響は出ている。他人の感情にも自分の感情にも素直に受け答えをする男だ。

勿論、将軍職に就いた男の宿命として最低限要求される老獪な動きが全くできないわけではない。彼はけして愚鈍ではない。むしろその態度が堂々とすればするほど、周りはそんな彼の素朴な人間性を評価し、その気質を褒めたたえる。

人として信頼ができると思わせることにかけては、彼は天賦の才を持っているといっていい・

一方で、彼の中に存在する激流にも似た感情はごく限られた人間に容赦なくぶつけられた。利勝は今更、過去彼にされた仕打ちを蒸し返すつもりはない。あの目で、あの声で、あの指先で行われたことは、利勝の心身をこれ以上なく傷つけたと思う。しかしそれは、まだ若くとめどなく溢れ出る自我に振り回されたことによるもので、若いころがある人間ならば誰しも多かれ少なかれあるものだろう。利勝のように、すべて押し留めるよりかはよほど健全だ。

そのようなことを考えながら支度をした。今日は朝から外に出ていた。近く行われる普請で、どのような指示を出すかを実際に見回りながら議論した。随行した若手たちが声を弾ませああでもない、こうでもないと言っているのが眩しかった。きっとこれも利勝が通ってきた道に近いのだろう。陽が落ちる前に一度登城するつもりが、長引き気が付けば夕闇に包まれていた。

その後、食事もそこそこに仕事をしていた。次の秀忠の渡先への連絡が行き違い、少し時間がかかったので、邸に帰り着いたころにはすっかり夜半になっていた。

城で片づける仕事を明日に回すことにしたそのとき、秀忠の遣いが利勝の元に来たということだ。

差し出された手紙をもう一度見る。今の彼が利勝をどのように見ているか、わかっているようでまだわかっていない。つまり、この手紙が何を意味するかを完璧に理解することはできない。ただ、推測することはできる。

秀忠がここまで直接的に言葉を使うことはそう珍しいことではないが、わざわざ書いて寄こすということは何かがあるはずだ。それに気になることがある。昨晩秀忠の元にいなかったのは確かだが、何か用付けされた覚えはない。文面に残してまで強調するということは、何か手違いがあったのかもしれない。些細な掛け違いが大きな混乱になるということは経験上も教養としてもよく心得ている。誤解を解くのであれば早い方がいい。

利勝はそう思って、息を吐くと邸を出た。

あんな手紙など書かなくてよかった。秀忠はそう思っていた。

特に大きな用事があるわけではない。あの文面通り、ここ数日利勝の顔を見ていないので淋しいから呼んだにすぎない。

この月に入り利勝はこと忙しいようだ。猶更顔が見たいと思うものだが、だとしても、もう少しやりようはあったと思う。

流石に昨日は来るものだと思っていたからといって、拗ねたような文を書く必要だってない。もう子どもではないし、若くもない。それなのに秀忠はつい、かつて持っていた目を利勝に向けてしまう。

利勝は不思議な男だと最近特によく思うようになった。いつも秀忠の考えを看破し、その思想の先にいて、まるで秀忠の導きでやっと辿り着いたかのような顔をしているが、実際ここに至るのは彼の背を追ったからにすぎない。

子どもの頃は、それが当たり前のことだった。だからそこになんの疑問も持たなかった。春になれば桜が咲くように、利勝はそばにいるものだった。

成長するにつれ、彼との関係はそこまで強固なものではないのではないかと疑うようになった。利勝の出自についてもその頃に知った。ずっと、彼が本当の兄ならば良かったと思っていたからそれは嬉しかったが、表立って兄と言えなければそれは兄でないこととまったく同じであった。少なくとも秀忠はずっとそう思っていた。今もそうだと思う。

だからどうしても利勝が欲しくなった。どうしても欲しかったから、まだ若い秀忠は利勝を無理矢理に抱いた。押し倒され、慣れぬ手で抱かれ、汗や唾液で濡れた肌は抵抗一つせず、秀忠がこのような行為をとることをまるで知っていたかのように受け入れた。それが秀忠に対して罰を与えられる以上の屈辱感を齎したのは言うまでもない。

どれだけ秀忠が欲しいと願っても、その気持ちすら先回りするのだ。しかし秀忠の欲はそれでは満たされない。そこには言及するなと言いたげに、利勝は小さく悲鳴を上げ、微かに腿を震わせていた。

彼の中の快楽をもしも素手で掴むことができたらどれだけ満たされたことであろう。聡明という名の色があるとしたらそれはおそらく彼の肌の色だと秀忠は真剣に思うのだが、それらが真に快楽に溺れる姿はついぞ見なかった。

何度も抱いたし、知識をつけるごとに利勝の体で試すようなことだってしたのだが、それでも利勝は変わらなかった。不思議なことだと思う。

遣いを出してそう経たないうちに利勝は来た。まとわりつく過去を振り払い、秀忠は顔を上げた。

「昨晩来ると言っていなかったか」

そんなことは言ったつもりはないのだが、秀忠は少し不機嫌そうであった。少しの弁明を口にし頭を下げ続ける利勝に対して秀忠はそれ以上深く追及してはこなかった。夜咄でも密議でもないのか、秀忠は何事もなかったように利勝を側に寄せると、耳元で囁く。

「どうもお前が欲しい」

最後に秀忠がこの身を犯したのは今を遡ること数年も前のことだ。いつだったかももう思い出せない。傷痕などない。そのような下手を打つような秀忠ではないし、それを許す利勝でもない。

それ以前はこう言うことはよくあった。秀忠の求めに応じて体を開くことは確かによくあったが、もうないことだとも思っていた。流石に身を固くした利勝の肩に秀忠は触れる。満足げな笑みさえ浮かべていた。

「その顔が見たかった。待っている」

そう言って秀忠は奥に行ってしまう。今更年嵩のこの身を抱いたとて、秀忠に利はないだろう。しかし彼は本気のようだ。利勝は一度目を閉じ、息を殺すとそのまま下がり、側付の小姓たちに促され奥に這入った。

「あれから誰か他の男に体を許したか」

小袖一枚の利勝に秀忠はそう言った。開くどころか、利勝はどの男とも関係せずに今ここにいる。別に秀忠に操立てしているわけではない。子どもの頃から多くの男の欲望の捌け口にされていたが、狂えるほど利口ではなかっただけだ。秀忠に抱かれていたのも、快楽に溺れてのことではなく、ただ彼の欲望に応えていただけに過ぎない。

いえ、と小さく答えると、秀忠は笑ったようだった。そして利勝の顔を上げさせ唇を舐める。喰らい尽くすような口付けは昔から変わらない。大袈裟な話ではなく、利勝は昔からこの行為が怖くて仕方がなかった。

「今日は支度をしていないだろう、それでいい。案ずるな、触るだけだ」

秀忠のしなやかな指先が利勝の胸元を弄る。小袖を脱ごうとした利勝を制し、秀忠はこの身を纏う衣を乱すと、もうしばらく触られることのなかった肌に指の腹を滑らせた。

昔はしつこく愛撫された胸元はそこそこに、脇腹を擦られ、腹を撫でられる。歳を重ね緩んだ体を慈しむようにその指先は熱を与える。昔はこんなに優しいものだったろうか。薄く開いた唇から、吐息が漏れる。

「ん……」

利勝の胸元を広めに寛げ、秀忠は再び胸を揉む。乳首をとんとんと軽く叩くように指で捏ねられる。

別に胸が特別弱いわけではない。全く何も感じないと言うわけではないが、特別そこに快楽を見出すことはなかった。少なくとも利勝は昔そう思っていた。

秀忠に初めて触れられた時、どこが好いか訊ねられ、咄嗟に胸と答えたのは苦渋の決断でもあった。せいぜいこのくらいで、特に面白みもない男の胸を触り飽きればそれでいいと思ったのだ。

触られ、感じるふりをして身を捩る一方で、ぞわぞわと身の奥から湧き出るものがあったが、それは相手が秀忠であるからだと自分を納得させた。緊張してのことで、特別なことでもないだろうと。

しかし、ある時秀忠が利勝の胸を舐ったとき、利勝の体は素直にそれを快楽とみなした。乱れる体に困惑しながらも、秀忠が飽きるのをひたすら待っていたが、その日は何度も絶頂させられた。今も苦く覚えている。聡い秀忠は利勝の変化を見落とさなかったのだ。快楽を教え込むように、胸元をいじりながら後ろを突かれた。

その時のようだ、と利勝はふと思った。秀忠は利勝を横たえさせると、舌で押しつぶすように乳首を舐める。

「……ん、ん」

「私に声を聞かせろ、堪えるなど許さん」

「さ、されど……あっ、上様、ひっ」

ざらざらした感覚は利勝の思考を溶かしていく。こんなに快楽に弱かっただろうか。昔はある程度、秀忠が満足できるような声をあげたりだとか、体を震わせたりすることを自らの意思でできていたはずだ。それが今はとめどなく与えられる刺激に振り回される他ない。過敏になったというよりは、抑え込む力が弱くなったと言うべきだろうか。

乳首の先をちろちろと舐められ、音を立てて吸われる。実際に与えられている箇所とは違う、腹とも腰ともつかない場所に響くように熱がこもる。利勝は上擦った声をあげ、首をのけぞらせ目の前の快楽に困惑していた。

「ん、う……あっ! 上、さま」

「随分と善がるな。昔よりも淫らになったのではないか? 誰からも抱かれていないとお前は言ったが、まるで昨日も誰かに抱かれてきたかのように良く喘ぐ……まことに誰とも寝てないのか」

秀忠は疑いの目を隠すこともせず、徐に利勝の下帯に手をかける。

「そんな、そんな、こ、とっ」

「濡れているぞ? まさか私に隠し事をしてはいまいな」

「ひ、んっ……お戯れを……わ、私は誰とも……あ、あっ」

「胸と一緒に触られるのが好きだったな」

秀忠の指先は利勝の雄を徒に扱く、もう片方の指は容赦なく乳首をつねった。強い刺激は利勝の唇から色気付いた悲鳴を誘い出し、肌はほの赤く染まっていた。

「昨日ここに来なかったのは誰かと愉しんでいたのか? 私は忘れていないぞ、お前がどれだけ男に媚びる体を持っているかをな」

「そ、そんな……あ、ン、ン」

体を反らし快楽を散らそうとするが、胸を押されるように愛撫され利勝は悲鳴をあげることしかできなかった。

初めて利勝が男に抱かれた時の話は何度か聞いている。すでに秀忠が生まれしばらく経った頃だとは聞いているが、具体的にいつ頃かは聞いていない。父が利勝を可愛がっていたことは幸いであるとともに、その心に消えない傷をも与えた。

利発だが大人しく静かな性格の利勝は、その後も何人かの男との関係を切れずにいた。それは知っている。秀忠は利勝とは違い、直情的な性質だったから、それがどうしても許せなかった。一方で、『そうすれば』利勝を手に入れられるということを示したのも彼らだった。男たちを遠ざけた頃、すでに利勝はそれなりの年あいになっていた。

利勝を疑いたくはない。今更彼を手籠にしようとする男などそういないであろうし、昔と違って今であれば利勝もいくらでも拒絶できる。あるとすれば利勝本人が望んだ場合しかありえないだろう。

秀忠は利勝の痴態を眺めた。はふはふと息を漏らし、だらしなく漏れる先走は雄をしとどに濡らしていた。散々弄った胸元は赤く充血している。後ろも見てやろうか。そう思って内腿を押して尻を露わにする。

「う、上様! おゆるしを、あっ」

年齢を重ねて少し肉の落ちた尻肉を掴む。利勝の手首を掴み、自ら腿を抱かせよく見えるようにした。羞恥に耐え切れなくなった利勝が身じろぎをするので嗜めるように尻を叩く。

「ひ、んッ」

昔はそれなりに使い込んだ後孔も、今は慎ましい。支度をしていないかと思ったが、先ほどの短時間である程度準備も出来ているようだ。

ただ、利勝の言っているように、誰にも触れさせてないのはなんとなくわかった。年嵩になって快楽に弱くなるなどということは聞いたことがないが、利勝のように欲望を押し殺して生きている人間のことは正直な話よくわからない。

秀忠はあっけなく自らの疑いを振り払ったが、利勝はまだそれに気がついていない。強く言うことはないが、自らの潔白を時折口にしている。

秀忠の興味はすでに他に移っていた。利勝は果たして気がつくだろうか。今、ここで、しばらく抱かれることのなかった後ろを犯したら、まるで彼の初めてを奪った時のような気になるのではないかと秀忠が思っていることを。いつもこちらの思想を読み取れる彼は、きっとまだそこには至っていない。

「上様……」

体を震わせ怯えの声を隠さなくなった利勝を見て、秀忠はかつて自分が彼の身を支配していた頃のことを思い出していた。徐に利勝の後ろに指を這わせると、咄嗟に抱えた脚を閉じようと身を固くした。

「う、上さ、まっ……お、お許しを、そこは」

「使っていないのならば証明せよ」

言葉だけは冗談だが、利勝が欲しくなったのは事実だ。触るだけのつもりだったが、ここまで煽られて黙っているのも癪だ。このからだは悦んでいる。ならば与えるよりほかはない。

「ん、あ、あっ」

指を挿し入れると、食い締めるように離さない。弾力はまだあるが、やはり幾分硬い。薄く笑って何度か動かし探ると、あられもなく悲鳴が上がる。乱れた吐息が扇状的だ。後ろを解くというよりも、そういった利勝の様子を楽しむための前戯はしばらく続いた。

利勝が時折ぎゅっと瞼を閉じ、快楽に耐えようとその蕩けた眼差しを隠してしまう。秀忠は指を抜き、利勝の体に覆い被さると間近でその視線を捉えた。こちらがまっすぐと見つめると彼も返してくる。昔からそうだった。従順な彼は視線を逃すことすら許されない。

怯えを滲ませた瞳は、これからの行為を知っている。それは知っていたが、それでも秀忠の欲しいものはそのもっと奥にある。

秀忠は利勝の唇を食んだ。烈しい口吸いは、利勝の呼吸をさらに奪うものとなる。ぼんやりと熱に浮かされた眼差しがたまらない。やはりどうしても今すぐ手に入れたい。彼の何もかもを奪い取り、自分だけのものだと主張したい。それも他人に対しての主張ではないのだ。自分に対してのそれだ。それなりに年を重ねた今だからこそそれがわかる。一番利勝を遠くに見ているのは誰でもなく自分自身なのだから。

「あ、あっ……上様、ひ、ぐ」

鈴口を後ろに合わせ、少し擦る。目に見えて抵抗することはないが多少体をよじるところが愛い。そういう態度が余計に秀忠を踏み留めなくさせるのだ。

中に合わせ雄を挿し入れると、狙った以上に利勝の反応は大きかった。

「あっ! あ、ア……」

きっと痛いのであろう。悲鳴と吐息に合わせ中が秀忠を押し返そうとうねる。それすら好かった。初物とまではいかないだろうが、それに近い感覚だと思う。ぴったりと秀忠の雄に絡みつき、一瞬動けないのではと思うほどであった。

ゆるゆると奥を探り、痛みに耐える利勝の唇を再び奪う。目端から耳に至るまで涙に濡れていたので舐めとるように舌を這わせる。すると利勝の指先がす、と秀忠の脇に触れた。

「私に縋るといい」

その一言で一瞬利勝は目を開いたので、再びその形良い唇を舐める。品のある口元は昼に見るそれとは違って見える。今は息を吸い込み喘ぐだけの機関でしかない。

暫く利勝の中を愉しむ。少しずつ慣れてきた熱い窪みは秀忠を懸命に宥める。最後に抱いたのは何年も前だが、その晩のことは良く覚えている。あれを最後に利勝を呼ばなくなったのは、彼の身体に飽いたわけでも、何か事情があったわけでもない。

利勝の中にある、秀忠への眼差しがすこし怖ろしくなっただけだ。後ろめたさはもとよりあったであろう。背徳を愉しんでいたのはそれが全てではないにせよ事実なのだから。ただその時は、もうこの関係も終わりの頃合いだと思っていた。

今思えばそれから数年も抱かなかったのは勿体ないことをしたと素直に思う。その一方で、今のこの利勝の、打ち震える体を蹂躙できるのもその間があったからだ。

気が付けば、利勝は秀忠の背中に手を回し、しがみついていた。

「ン、う、あっ」

秀忠が動くたびに零れる声は昔ときっと変わらない。この悲痛なまでに男を誘う喘ぎ声に心を掻き乱され、溺れるように抱き潰していた頃を懐かしむことももうないのかもしれない。再び利勝の涙が朱に染まった頬や耳を濡らしていく。震える体は確かに老いたが、中に隠れた本質は変わらない。

縋り付く利勝の手に応えるように秀忠はその体を抱き、やがて果てた。両手いっぱいの快楽は互いの思想を嘲笑うようにあたりに散らばり、精液で濡れた利勝の薄い腹をじっと見ている。兄を犯す倒錯も背徳も、目の前の痴態にはじっと息をひそめていた。

怠さを享受しながら、まだ達していない利勝の雄を緩く扱く。はあはあと息を弾ませていた唇は秀忠の行為に驚き、掠れた悲鳴を上げ身を反らす。

「ひ、あ」

「お前も辛いだろう」

言葉通りの意味で発したが、口に出してみるとそこに多くの意味が勝手に寄ってきて貼りつく。この男が実際のところ誰を見ていようと関係はないはずだが、秀忠には気になって仕方がないのだ。

指先に香油を垂らし、滑りをよくしたうえでさらに愛撫を与える。ぐったりと投げ出した体が眠らないように、その身の本当の持ち主が誰であるかを教えるように秀忠は指を動かした。

「昔と今では違う。お前が誰と寝ようが、誰を見ようが知ったことではない。だが私はお前を見ている。忘れるなよ」

秀忠の手の中であっけなく吐精し、啜り泣く彼にその言葉が届いているかは結局わからなかった。季節を無視した汗ばむ肌の感触をしばらく楽しんだ後、秀忠はやっと利勝を帰したが、その頃はすでに空が白みかけていた。

その日の昼頃、秀忠の渡先の行程を確認するために数名集まり、そこに利勝も来ていた。

秀忠は彼らの話をただ聞いているだけで、特に言葉を発することもなかったが、その間も時折じっと利勝を見ていた。その首筋には晩に秀忠がつけた痕が、まだ生々しく残っていた。今と昔で違うことがあるとすれば、あの赤赤とした痕の存在くらいだろう。昔ならば互いにそれを良しとしなかったはずだ。

許されたわけでも、許したわけでもない。ただ、あの頃から今に至るまで、互いに流れる感情が眠らなかっただけだ。

利勝も秀忠もなにごともなく過ごし、周りもさして気にも留めなかったので、数日も経たぬうちに利勝のその肌に残る痕は消えてしまったが、目に見えずともそこにかつてあった関係性を覆すことはなかった。

了

無配がコピー本になったしR18だった みなさんこんにちは。初めましての方ははじめまして。並木満です。 なんとか2月のコミティアに参加したい!と思っていたのですが、新刊は5月頒布と決めていたので、昨年と同じく2月ティアはコピー本でお茶を濁すことになりました。毎年2月はこんなんなんですか? いや、そんなつもりはないんですけど…。 幕閣本2巻も大概土井受けばっかりでしたが、今回もご多分に漏れず土井受けです。そしてTwitter(Xとどうしても言いたくない)ではちょこちょこ言ってますが、近いうちに土井受け本を出します。今までのやつの加筆修正版に書下ろしを加えたものを……できれば今年中に出したい……という強い気持ちで生きています。このコピー本はその中の一つになる予定。 土井利勝の存在自体というか、こう、ネタにし出したのはもう18年くらい前で、その頃葵徳川三代を見たからなんですけど、こうして創作に出し始めてからはまだ3年も経ってないので楽しいです。当初はタカ派の怖い人系で創作してたのですが(以前のネタもわりとおっかないタイプでやってました)気が付いたら一番可哀想になりました。そういうこともある。 そして秀忠がさ……なぜこんなことに。基本的にそこまで悪いタイプではないですし、頭もいいんですけど、とびきり繊細で苛烈になってしまった。なお利勝以外の人間にはあんまり苛烈じゃないはずです。弟の頼房とかはめちゃ可愛がっている。頼房は怖がっていますけど。 並木は別にこの二人は実は兄弟でなくても全然立場的においしいなと思うのですが、なんていうか、子の立場として「自分の親(特に父親)なんて誰だかわからない」についてはDNA検査をやらん限り今だって確証は持てないのだし(そしてDNA検査をそこまで気軽にやることもないし)、その辺はなんていうか、自分の中につながる面白さだと思っています。秀忠からしたら生まれた時から傍にいる利勝が兄かどうかって、もうそこまで考えなくてもいい存在だったのかな、とも思っています。 そんな風に考えておきながらこんなR18書いたんですか? はい ということで、なんていうか、こう、えっちだな……って思ってくれたら嬉しいです。結びがこれでいいのか。なかなか、えっちだな……という文章が全然書けないし、気が付いたら「AVかよ!」みたいなシチュエーションやプレイしか書けない。元AV沼の悪い癖。土井の尻は好いと思うんですけどどう? ここで訊くんじゃないよ。 ということで、次回は5月コミティアかもしかしたら5月東京文フリになります。TwitterかBlueSkyにいますので、もしよければ見てやってください。 2024年2月25日 並木満